出典:X

芦田愛菜さんの両親はどんな人?

テレビで見るたびに、「この子、どうしてこんなに落ち着いてるの?」と感じたことはありませんか?

芦田愛菜さんは、子役として一世を風靡しただけでなく、現在は慶應義塾大学に進学し、女優としてもインテリとしても注目されています。

その賢さや丁寧な話し方、人への気遣いのある立ち振る舞いを見て、

「きっと、親御さんの教育がすごいんだろうな…」

と、ふと気になったことのある方も多いはず。

今回は「芦田愛菜 両親」というキーワードから、彼女を育てたご両親の教育方針や人物像、家庭の環境について深掘りしていきます。

芦田愛菜のプロフィール

出典:X

氏名:芦田 愛菜(あしだ まな)

-

生年月日:2004年6月23日

-

出身地:兵庫県西宮市

-

血液型:A型

-

身長:150cm

-

職業:女優、タレント、歌手、声優、ナレーター

-

所属事務所:ジョビィキッズプロダクション

-

主な出演作品:

-

テレビドラマ:

-

『Mother』(2010年、日本テレビ)道木怜南役

-

『マルモのおきて』(2011年、フジテレビ)笹倉薫役

-

『明日、ママがいない』(2014年、日本テレビ)

-

『OUR HOUSE』(2016年、フジテレビ)

-

『最高の教師』(2023年)

-

-

映画:

-

『ゴースト もういちど抱きしめたい』(2010年)

-

『うさぎドロップ』(2011年)

-

『パシフィック・リム』(2013年)

-

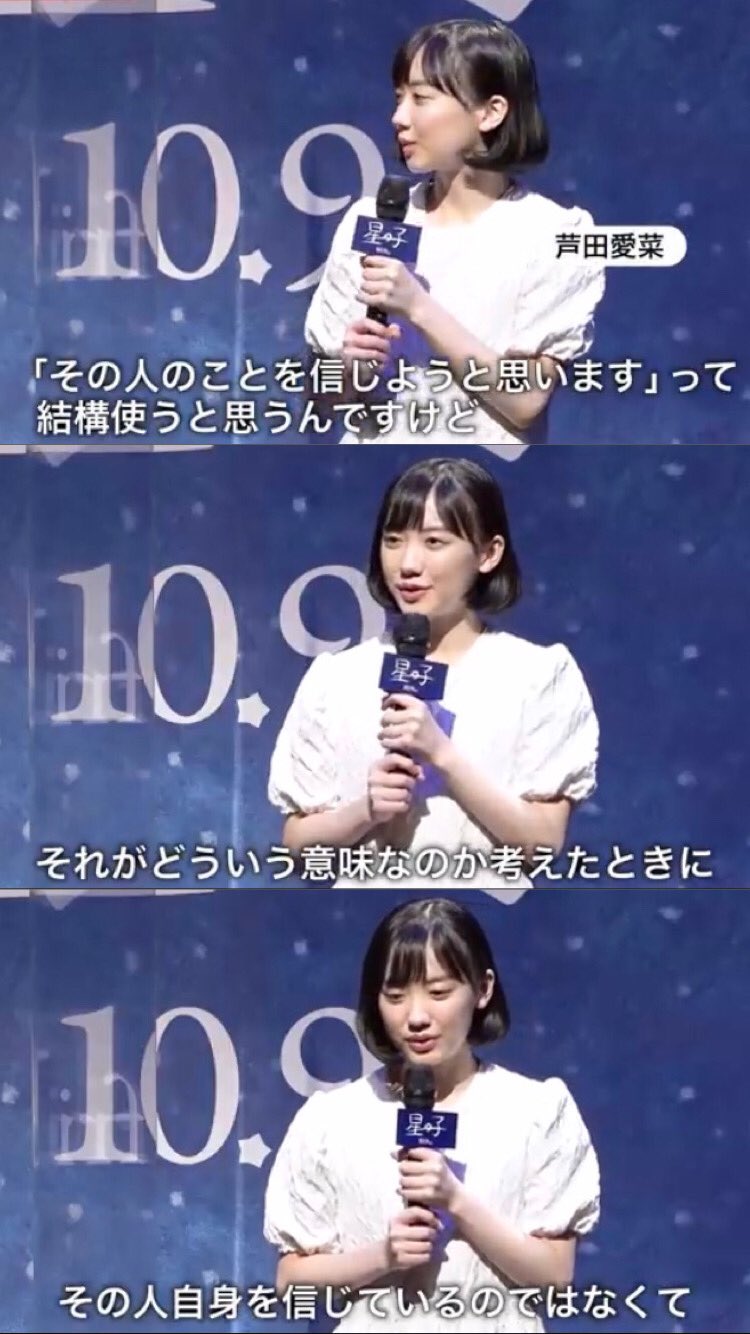

『星の子』(2020年)

-

『メタモルフォーゼの縁側』(2022年)

-

-

-

受賞歴:

-

『第34回日本アカデミー賞』新人俳優賞(2011年)

-

『第54回ブルーリボン賞』新人賞(2011年)

-

-

特技:スイミング、ピアノ、ダンス

-

趣味:読書

-

学歴:

-

慶應義塾中等部卒業

-

慶應義塾女子高等学校卒業

-

慶應義塾大学在学中

-

芦田愛菜さんは、3歳で芸能界入りし、子役として数々の作品に出演。特に、2010年のドラマ『Mother』で注目を集め、以降、多方面で活躍を続けています。

そもそも、芦田愛菜さんの両親はどんな人?

出典:X

父親は一部上場企業のエリートビジネスマン

芦田さんの父・芦田博文さん(報道による仮名)は、三井住友銀行の幹部社員として知られており、現在も金融関係の重要なポジションにいると言われています。

社内でも高く評価される人望のある人物で、「きっちりとした躾をする一方、娘の意思を尊重するタイプ」だと関係者は話しています。

母親は“教育ママ”ではなく、“見守るママ”

一方、母親は専業主婦として芦田さんを育てながらも、過干渉にならず、本人の自主性を大事にしてきたといわれています。

特に印象的なのが、あるインタビューで芦田さん自身が語ったこの一言:

「勉強しなさいと言われたことが、一度もないんです。」

この言葉からも、ご両親がいかに信頼して見守ってきたかがわかります。

教育方針のポイントは「自分で考えさせる」

出典:X

両親は、「答えを与えるのではなく、自分で考えさせる」ことを何よりも大事にしていたそうです。

たとえば、

-

毎晩の読み聞かせ(0歳〜10歳まで続いた)

-

疑問に感じたことを一緒に辞書や図鑑で調べる習慣

-

たとえ失敗しても、叱るのではなく“気づきを促す”声かけ

など、家庭の中に自然に学びの時間が組み込まれていました。

これは、まさに“家庭が学びの場”だったということ。

私自身も、読書好きの親に育てられた身として、芦田さんの家庭スタイルには強く共感します。 「教育って、日常の中に溶け込ませるのが一番なんだ」と、あらためて考えさせられました。

塾なし・ゲームなしでも成績はトップレベル?

出典:Instagram

意外かもしれませんが、芦田さんは小学校時代、塾に通わず家庭学習だけで慶應義塾中等部に合格しています。

また、テレビ番組で「家にゲームはない」と語っており、その分、

-

読書

-

ピアノ

-

水泳

-

博物館や展覧会に行く習慣

など、知的好奇心を育てる時間にあてていたそうです。

ここでも両親の「体験を重ねる教育」の姿勢が光ります。

両親の影響で育まれた“人間力”の正体

出典;X

芦田さんの魅力は、ただ“頭がいい”というだけではありません。

-

誰に対しても丁寧な言葉遣い

-

大人びた考えを持ちながら、押し付けがましくない

-

自分の意見を持ちながら、他人の立場も想像できる

こうした“人間力”は、家庭での対話や経験から自然と身についたものだと感じます。

つまり、芦田さんの賢さは、ご両親が「信じて見守る」を貫いた教育の賜物なのです。

「何かを教える」より、「どう育つかを信じる」こと

芦田愛菜さんのように、芯のある優しさや知性をもった子どもに育ってほしい。

そう願う方にとって、ご両親のスタンスや家庭の過ごし方は、たくさんのヒントになるはずです。

「教育って、こうしなきゃ」と思い込む前に、

まずは“信じて見守る”ことから始めてみませんか?

![星の子 [ 芦田愛菜 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9069/4907953219069.jpg)

![まなの本棚 [ 芦田 愛菜 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7007/9784093887007_1_3.jpg)

コメント